ブラックフォーマルについて

初盆・お盆の服装マナーとは?夏以外にも対応する喪服を持つメリットも解説

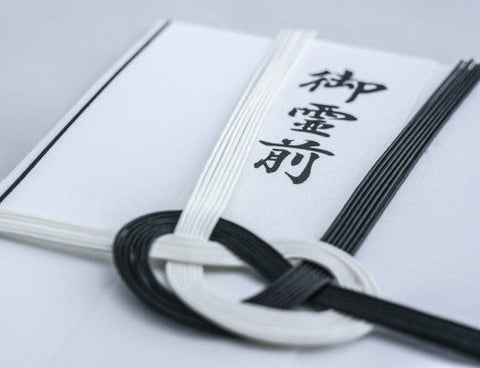

毎年夏に迎えるお盆。中でも、故人が亡くなってから初めて迎える「初盆(新盆)」は、親族や知人が集まり、特別に丁重な供養が行われる大切な機会です。そんな時に意外と迷うのが「どんな服装で行けばいいのか?」ということ。特に夏場の法要や墓参りは、暑さとのバランスも難しいですよね。この記事では、初盆・お盆にふさわしい服装マナーを立場別にわかりやすく解説。さらに、季節を問わず使える「オールシーズン喪服」を1着備えておくメリットについてもご紹介します。 >暑い夏でも涼しげに 「夏のブラックフォーマル特集」 はこちら 目次 初盆に参列するときの服装マナーとは? 施主・遺族の服装 参列者(招かれた側)の服装 墓参りのみ参加する場合の服装 子どもの服装マナー オールシーズン対応の喪服を1着持っておくと安心 オールシーズン喪服のメリット まとめ:服装は「心を表すマナー」 初盆に参列するときの服装マナーとは? 初盆(新盆)とは、故人が亡くなって四十九日を過ぎてから、初めて迎えるお盆のこと。通常のお盆よりも正式な場として扱われることが多く、服装にも一段上の気配りが求められます。 施主・遺族の服装 初盆を主催する側である施主や遺族は、葬儀と同等レベルの「正喪服」を着用するのが基本です。• 男性:黒の礼服(ブラックスーツ)、白シャツ、黒ネクタイ、黒の革靴• 女性:黒のアンサンブルやワンピース、ストッキングとパンプスも黒で統一暑さが厳しい季節とはいえ、丁寧な装いで参列者を迎える姿勢が求められます。 参列者(招かれた側)の服装 参列者は、案内状に服装の指定があればそれに従いましょう。指定がない場合でも、略喪服(黒・紺・グレーなどのダークカラー)を選ぶのが無難です。• 男性:黒や濃紺のスーツに白シャツ、地味なネクタイ• 女性:落ち着いた色味のワンピースやスカート、露出の少ないトップスアクセサリーは控えめに、パールネックレスや結婚指輪程度で。ストッキングは黒または肌色、靴はつま先の隠れるパンプスを。 墓参りのみ参加する場合の服装 「法要には参加しないけれど、お墓参りだけ行く」という方も多いと思います。その場合も、あまりラフな服装は避けましょう。• 白シャツ+黒や紺のパンツ・スカート• 派手すぎない無地の服装• 黒やグレーのスニーカーは可(ヒールより安全な場合も)あくまで「故人を偲ぶ」場であることを意識した装いが大切です。 子どもの服装マナー 子どもが参列する場合は、制服があれば制服でOK。制服がない場合は、以下のような落ち着いた服装を選びましょう。• 白シャツ+黒や紺のズボン/スカート• ロゴや柄物は避ける• 靴も暗めの色が望ましい小さなお子さまでも、落ち着いた装いを意識することで、ご家族全体の印象が整います。 オールシーズン対応の喪服を1着持っておくと安心 お盆は毎年のことですが、突然の弔事は季節を選びません。「冬に法事がある」「真夏の葬儀に呼ばれた」というケースもあります。そんな時に役立つのが、オールシーズン対応の喪服です。 オールシーズン喪服のメリット ジャケットを脱いでもおしゃれなデザイン 通気性・吸汗性に優れた素材 自宅で洗えるウォッシャブルタイプも多数 1着で夏も冬も対応可能 当店では、見た目の美しさと機能性を兼ね備えた喪服が豊富に揃っています。ジャケット+ワンピースのアンサンブル型や、ジャケット+パンツのスーツ型は季節に応じて脱ぎ着できるので特に人気です。ここではジャケットを脱いでもデザイン性が高く、涼しげにご着用いただけるオールシーズン対応のおすすめ商品をご紹介していきます。 ブラックフォーマル Vラインフリルカラーアンサンブル ワンピース レギュラー丈 net-010-R ウォッシャブル 即日発送 送料無料 返品・交換OK フリルカラージャケットが首元を美しく見せるエレガントなアンサンブル。細部にこだわったデザインで、洗練された大人の女性を演出。レース使いのツーピース風ワンピースは単品でも活躍し、前開きファスナーで着脱が簡単。家庭で洗濯できるため経済的です。 >「ブラックフォーマル Vラインフリルカラーアンサンブル ワンピース レギュラー丈 net-010-R」の商品詳細はこちら ブラックフォーマル カラーレスジャケットアレンジアンサンブル 550-0303 ウォッシャブル 即日発送 送料無料 返品・交換OK ノーカラージャケットとアレンジができるワンピールのアンサンブルです。 ジャケットはシャープなVネックデザインですっきりとした印象です。 ボレロを羽織ったようなデザイン性の高いワンピースは単品としても活躍します。 ワンピースは着脱がしやすい前開きファスナー仕様。釦の付け替えでカシュクール風のアレンジレンジが楽しめます。 ご家庭でお手入れできるマシンウォッシャブル仕様でいつも快適にご着用いただけます。 >「ブラックフォーマル カラーレスジャケットアレンジアンサンブル 550-0303」の商品詳細はこちら ブラックフォーマル ノーカラーアンサンブル FX4P080A ウォッシャブル 即日発送 送料無料 返品・交換OK サテン使いのVネックジャケットとタイトシルエットのワンピースのアンサンブルです。深いVネックは大人っぽくスタイリッシュな印象に。サテン使いのツーピース風ワンピースは単品としても活躍します。ワンピースは着脱がしやすい前開きファスナー仕様です。ご家庭でお手入れできるマシンウォッシャブル仕様でいつも快適にご着用いただけます。 >「ブラックフォーマル ノーカラーアンサンブル FX4P080A」の商品詳細はこちら まとめ:服装は「心を表すマナー」 初盆やお盆の場では、「故人を偲ぶ」「遺族を思いやる」気持ちを表すことが何より大切です。そのための一つの手段が、きちんとした服装です。加えて、いざという時に慌てないためにも、一着のオールシーズン対応喪服を持っておくことは非常に心強い備えになります。今後の法要や弔事に備えて、喪服の準備や見直しをしてみてはいかがでしょうか?